古通州的发展,得益于京杭大运河的开发和漕运的兴起,以及随漕运而来的商流、客流。金代通州(辖潞、三河两县)民户不满3.5万,人口不满10万。但在其后800年间,则以漕运中枢、水陆都会的地位和作用,一跃成为中国民城。

在漕运年代,通州城外运河沿岸,分布着东关、北关与两关之间三个商务码头和大棚村客运码头,此外还有张家湾城边的客运码头。那时候通州是漕运、仓储、京东行政中心,经济、贸易、文化繁荣,被称为“九重肘腋之上流,六国咽喉之雄镇”,本书介绍了《潞河督运图》、张家湾漕运码头、通州石坝剥运码头、通州的漕运会馆、通州漕运文物等,将通州的漕运故事娓娓道来。

通州故事丛书 近年来,在通州区委、区政府的领导下,全区文化工作者系统梳理了通州历史文化,先后出版了《北京城市副中心 · 通州历史文化丛书》(三卷)、《北京城市副中心 · 通州历史文化遗产精粹》、《通州历史舆图》、《漕帮秘籍》等, 让更多的人了解通州历史,了解通州运河文化。2018 年,挖掘整理通州运河文化遗产专项研究成果《大运河文化带 · 通州故事丛书》通俗读本,丛书共 10 册。

1说说三庙一塔那些事儿2说说通州水系那些事儿3说说漕运码头那些事儿4说说漕运仓储那些事儿5说说张家湾古镇那些事儿6说说安清漕帮那些事儿7说说延芳淀皇苑那些事儿8说说延芳淀皇苑那些事儿9说说老通州洋人那些事儿10说说运河民俗那些事儿

本期,小文继续给您带来《说说安清漕帮那些事儿》之安清帮的宗教信仰

历史事实证明,中国古代的民间行会组织,大多数都依附一种宗教信仰,在这种精神思想笼罩下建立和发展自己的组织。安清帮也不例外,他们拿来南北朝时期由印度来我国修行的僧人达摩作为首代祖师,编造代代相传的故事,传播给一代又一代弟子,并使之神化,让组织成员信而不疑,并达到世俗化,最终落实到帮会组织及其要员的政治经济利益上。

据民国初年张振元所著《道德真经全书》(实为安清帮成员内部手册)“佛教之与安清”所述,安清帮的渊源上推到佛教祖师释迦牟尼的第28代传人菩提达摩身上,再上推到安息国太子于东汉建和二年(148年)到中国传教的高僧安清身上,说“吾道因出于佛门临济派,故称为代(带)发和尚,向以广结善缘,利人利物为主旨”,“后人皆能一力奉行,故能历久而弗衰,此佛教与安清之系统也”。

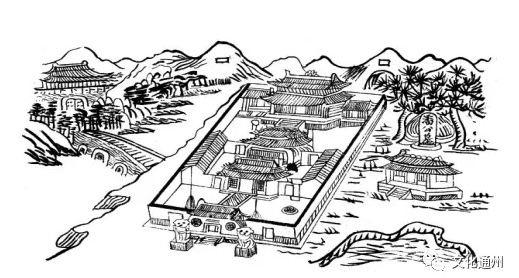

安清帮祖庙

安清帮祖庙 其实这全是无中生有,真实的情况是,安清帮的宗教信仰源起于明代的“罗教”。“罗教”即罗清的教义。罗清(1442—1527年),字梦鸿,号思孚、无为,山东即墨人,明代会道门头目,后世门徒则称之为罗祖,又称“无为老祖”。其创立的宗教俗称罗教,又称罗道教、罗祖教、无为教。罗教一出,几乎所有民间宗教皆为其所影响,包含著名的白莲教,后期民间结党会社如安清帮等,亦奉之为祖师。

罗清出生在一个世代为兵的军旅家庭里,家境贫寒,世隶卫所军籍。三岁丧母,七岁丧父,由叔婶培育成人。青年时,被公家征调到北直隶密云卫戍,生活艰苦贫乏,从此在荒山野岭的边塞,萌发了对宗教的狂热追求,寄望于来世。

成化六年(1470年)罗清退伍,开始云游四海。曾经于各大寺庙打坐,兼修净土宗与禅宗,觉得仍为不足,于是自创教义,结合了佛教净门白莲宗与禅门临济宗、道家老庄思想与道教正一派、全真派教义,也吸纳了儒家孝亲爱人的说法,成立“无为教”,认为人都应该要虚静无为,以便回归“真空家乡”的“无生父母”身边。罗清自此成为名见经传的大宗教家。

罗清自称于成化十八年(1482年)十月十八日悟道,于是四处传教,教义大兴,后经其口授、弟子记录整理成册,于正德四年(1509年)在密云卫灵雾峰传教,正式刊印五部六册宝卷。

在罗教的传播过程中,巧妙地利用伪造的《御制护道榜文》,假借皇帝诏敕的名义,大量印发五部六册,通过各种渠道,流通天下。尤其是该教教义简单,几无玄妙的哲思,仅要信众努力遵奉罗教,即可得救,回归到“无生父母”身边。如此简单的教义,吸引了贫苦的普罗大众,取得了极大的成功。仅罗清生活的时代,罗教教团就已经具有相当的规模。

罗清羽化于嘉靖六年(1527年)正月二十九日。他的葬礼相当隆重。坟墓则建有13层的高塔,矗立石碑,号称“无为境”。其墓于清乾隆十一年(1746年)查抄直隶密云县罗教时被毁。

罗清著有《苦功悟道卷》《叹世无为卷》《破邪显证钥匙卷》(上下两册)、《正信除疑自在卷》《巍巍不动泰山深根结果宝卷》,简称“五部六册”。传其大旨,述其本源。

18世纪,罗教发展达到顶峰,罗教信徒在各处建立斋堂,结社名称各异,在福建称龙华会和老官斋,在江西称大成教和三乘教,在安徽称三乘会,也有称金童教、观音教、大乘门,都奉祀罗祖,也有斋堂挂上“天地亲君师”等牌位让信徒膜拜。清代前期,翁岩、钱坚、潘清三人把罗教传遍大运河流域的水手与士兵中,罗教成为华东华南运河、河流沿岸地区最流行的教派。

初看,水手行帮中的罗教,至少具有互济互助的功能。可是,其后的历史已证明,水手罗教并没有随着近代的到来而发展成为合法的民间团体,反而最后演化为见不得阳光的黑社会组织。

乾隆三十三年(1768年),朝廷曾对罗教进行了一次严厉查禁。这一年秋,浙江仁和县知县王庄听说杭州北新关外的拱宸桥一带修有20多处庙宇,通称为“庵”,因其“不僧不俗”,“供奉罗教经卷”,不像是朝廷批准修建的合法庵寺(清廷规定:非经礼部审批,不得私建寺庙,违者严惩不贷),形迹可疑,而清王朝对“隐藏图像,烧香集众,夜聚晓散,佯修善事,煽惑人民”之类的民间宗教一直是非常忌讳的,这类未经朝廷认证的宗教团体,具有不受官方控制的组织资源与意识形态体系,极易生成对抗正统权威的隐秘势力。

所以,王知县立即派了官差前往查处。这些庵堂,原来都是在翁、钱、潘三所老庵的基础上扩建的,其中翁庵因万姓改建,又称万庵,另有王庵、章庵、黄庵、虞庵、彭庵,俱由翁庵所出;钱庵则分出刘庵、陆云庵、八仙珠庵、滚盘珠庵、周庵、石庵等;潘庵又分出清凉庵、王庵、刘庵等。因为随着皈教水手的增加,旧庵已不敷居住,罗教信众又集资分建了多处庵堂,还在庵外购置余地,以资守庵人日用。

仁和县官府从李庵内查获罗像二轴、罗经三箱,又从刘庵内查获罗经七部,从其余各庵搜查到罗经五十余卷。经查,发现崇奉罗教的水手,有吃素念经的,亦有不吃素念经的,而长期住庵管理之人,则是年老或有病而不能充任水手的老弱病残,看起来都不像是图谋不轨之徒。而且,所查获的经卷大致也是一些“劝人修行”的鄙俚之语,“并无悖逆之处,亦无不法邪术”。设立庵堂的目的,无非是“以便生者可以托足,死者有地掩埋”。

即便如此,王知县也不敢从轻处置,毕竟民间私习旁门左道、异端邪术是朝廷大忌,所以九月初三,他将调查拱宸桥罗教庵堂的情况呈报给浙江巡抚觉罗永德,请领导定夺。觉罗永德是一名具有“高度政治敏感”的满族大吏,明白邪教最易惑众,何况漕船水手人多势众,尽是好勇斗狠之徒,声应气求,尤其容易“齐心生事”,所以他认为应该“从严查禁”,以绝后患。

九月初十,觉罗永德奏报朝廷,建议“将皈教之人从重处治,毁其经像,革除庵名,改为公所,仍许水手回空时栖止”。

这不是清廷地方大员对杭州罗教庵堂的第一次查禁。早在雍正年间,时任浙江巡抚的李卫一到浙江上任,即留心访察浙帮水手信奉罗教之事,并查实浙江北关一带,原有72处罗教庵堂,现在还余下30余所,他向皇帝报告说,“细查其教,止吃斋念经,其可恶之处,在于借此心齐,欺人生事”。为防不测,已派人将各庵堂经像一概销毁,不准再以“罗教”之名相称,改为公所,作为水手回空时的暂栖之所。之所以保留公所,是李卫考虑到“若将此等庵堂尽行拆毁驱逐,则冬月空回各水手无所依归,反生事态”。不过李卫仍不时防范,在漕船回空的季节,派遣部属“带兵巡查,一有所犯,即行严拿,从重痛处”。雍正皇帝也认为李卫做得不错,有政治敏感,具有大局意识。

觉罗永德实际上是想沿用李卫的成例查禁水手罗教。但是,他的这一建议,受到乾隆皇帝的批评。九月十七日,皇帝给觉罗永德发来上谕,指出“毁其经像,革除庵名,改为公所”的查禁措施不足以杜绝后患,杭州的罗教庵堂“从前虽经李卫查毁经像,而房屋尚存,以致故态复萌,各庵内仍藏罗经罗像,是其恶习难返,非彻底毁禁,不能尽绝根株”。至此,乾隆将觉罗永德教训了一通:你的政治警惕性怎就这么低呢?如果真如你所奏,将庵堂改为公所,那么数年之后,“查察稍疏”,他们势必又将公所变为庵堂,历史的教训不是在眼前吗?

漕运水手有无栖止之所,“原不必官为筹划”,不是我们官府的责任,你干吗要多管闲事?那些人都是“临时雇募应用,更非官丁可比”,不是国家公务员,你替他们操什么闲心?况且,“有漕之处,不止浙江一省”,江南、湖广、河南、山东“均有粮船,均需水手”,怎么没有听说他们需要公所?何独浙江为然?你知不知道,这帮水手尽是“游手好事之人,群居一处,必至滋生事端,于地方又有何益”?

在这道上谕的最后,乾隆以斩钉截铁的语气告诉觉罗永德:“除将本案从重办理外,所有庵堂,概行拆毁,毋得仍前留存,复贻后患!钦此!”

皇帝都将话说到这个份儿上了,觉罗永德吓出一身冷汗,岂敢怠慢?立即饬令浙江各府县,彻底铲除罗教庵堂。于是,一场轰轰烈烈的拆迁运动在乾隆三十三年(1768年)的浙江、江苏铺展开来。北新关外查出的23所庵堂被全部拆毁,拆下来的物料及地基逐一估价,造册上报朝廷,留充地方公用。为首九人因“看守各庵、收藏罗教经卷、又于庵内念经”,按律杖一百,流三千里;其中一人“除收藏罗教经卷外,另有罗教图像,情节较重,从重发往乌鲁木齐等处,给披甲人为奴”;另有十几人只是“看守各庵,但未习念经卷”,以及“曾经皈教习念罗教经卷”的水手,罪减一等,杖一百,徒三年;未皈依罗教的水手,杖一百;未入教,亦未吃素念经,仅仅“在庵往来寓歇”的水手,打三十大板,遣送回原籍。

表面看来,乾隆这次对水手罗教的毁禁,比他的父皇做得更为“成功”,在官府看得到的视线范围内,罗教庵堂以及那些危险的念经声全部消失了,应该不可能“故态复萌”了吧。然而,在传统王朝治下,权力的管制尚做不到无远弗届、无孔不入,必有其力所不及的地方;再则,孤苦无依的漕运水手需要精神的寄托,更需要抱团取暖,需要以组织化的力量来增进他们索取与维护自身利益的权重,这些需求如同暗河的洪流不可堵塞。

于是,尽管修建在陆地上的庵堂被拆毁了,但罗教系统内的水手又在茫茫江河之上建立了他们的根据地——每个船帮,专有一艘船用来供奉罗祖图像,称为“老堂船”,作为罗教水手的议事中心,各帮又“公派一人专管香火并通帮水手用钱账目,为当家”,当家称为“老管”(或“老官”),为各个船帮的最高首领。

弃陆从舟,从庵堂到老堂船,水手罗教的组织形态发生了深刻变化,并对它后来的演化路径产生了深远的影响。

首先是罗教水手的活动更加隐秘化。以前的庵堂虽然未取得官方承认而合法化,但至少是半公开地吸纳信徒、吃斋念经、讲习教义、给水手提供生活福利。而设于江河上的老堂船,已经摆脱了官府的监控。慑于官方对罗教的严厉打击态势,水手行帮不得不将他们的组织与活动方式转入地下状态,各帮船还建立起秘密的联络信号,如遇事即以传出“红箸”“溜子”为号,“人即立聚”。随着时间的推进,后来的青帮还发展出一套隐语系统,用于交流、识别身份与发号施令。

其次是罗教水手的组织结构更加严密化。庵堂时期的水手罗教尚是一个结构松散、有互助性质的宗教团体,各庵管理者通常由年迈孤苦的水手充任,并无权威可言,其职责不过是看守庵产;入教的水手也只是将庵堂当成栖身之所,与庵主并不构成严格的权力等级关系;其时的水手罗教除了宣传教义,也没有建立森严的家法体系。而到了老堂船时期,水手罗教已经具备了权力组织的形态特征:

层级权力结构出现。各个船帮内部,各人的地位按辈分排列,水手入帮要拜师父,“凡投充水手,必拜一人为师,派到辈分,彼此照应”,师徒之间构成等级关系,帮中辈分最高、资格最老的罗教信徒,选为当家老管。

生杀予夺权力确认。老管不但掌管一个船帮的“通帮水手用钱账目”,抓着经济大权;而且具有家长统治的绝对权威,“凡本船吃斋水手、牵夫(纤夫)服其管束”,如果“水手滋事,必送老官处治”。

出现严厉的帮规、家法。帮中水手,不论何人,若违反帮规,即有家法伺候,视其罪责轻重,或棍打,或烧炙,或截耳,或割筋,甚至“立毙,沉入河中”,“决不宽容”,这叫作“替代祖法”。老堂船还设有木棍一根,名为“神棒”,是执法权的象征,后世安清帮将“神棒”附会为“乾隆钦赐”,但乾隆怎么可能给令他寝食难安的水手罗教御赐什么执法棒呢?想必是青帮首领在借“钦赐”之名强化自己的权威吧。

总而言之,老堂船时期的水手罗教,俨然已是一个个镶嵌在官方漕运系统(由漕运总督、巡漕御使、督粮道、管粮同知、漕标、旗丁等组成)中,又自成一体的隐秘王国,有自选的“国王”(老管),有管辖的“臣民”(数量庞大的水手、舵工、纤夫),有私定的律法(帮规与家法),还有议事、决策的权力中枢(老堂船)。